乔姆斯基在大学时所受的语言学教育是结构主义的,对他影响最大的教师是哈里斯( Zellig Harris,1909-1992 )。可以说,他的第一部著作《句法结构》还没有完全摆脱结构主义的框架。但是后来,他越来越感到,无论是传统语法还是结构主义语法,都只满足于描写语法,都没有回答一个最根本的问题:“语言是什么?”不论对语言的描写多么详尽,人们对语言的本质还是一无所知:人为什么会说话?人是怎样学会说话的?人的语言能力和语言知识到底是什么?

乔姆斯基在研究语言中发现,有许多现象是结构主义语法和行为主义心理学所解释不了的。例如,一个儿童一般在五六岁时就可以掌握母语;这个年龄的儿童的智力还很不发达,学习其他知识(如数学、物理)还相当困难,而学习语言却这样容易。这种现象,用“白板说”或“刺激—反应”论都解释不通。在这么短的时间内,母亲或周围的人都不对儿童进行系统的语言训练,至少没有课堂上的那种系统的讲授和操练,母亲也绝不像教师那样不厌其烦地去纠正儿童的错误。在这一点上,“刺激—反应”或“模仿—记忆”等观点也不能自圆其说。不仅如此,儿童所知的有些东西,似乎不可能是教会的。比如在He lost his pen和He lost his way中的his的区别,在He told her to leave the party和He promised her to leave the party中,由于两个谓语动词的不同,使to leave的施动者也改变了。况且,儿童听到的话语并不都是标准的,相当一部分是不标准、不合乎语法的、被简化了的话语(如中国妈妈们说的“吃甜甜”“吃果果”)。但儿童最后学到的是标准的语言。这显然不是靠简单模仿得来的。儿童在五六年之内所接触的话语毕竟是有限的,然而,儿童能说出的句子却是无限的。儿童可以说出从来没有说过的句子,也可以听懂从来没有听到过的句子。总之,儿童从有限的话语中学到的是一套完整的语法知识,用有限的手段表达无限的思想。语言的这种“创造性”绝不可能靠“刺激—反应”产生出来。

不仅如此。儿童在学习其他知识时常常表现出天赋方面的差别,有人善于学习数学,有人善于学习技术操作。而在学习母语上,这种差别十分少见,五六岁儿童的语言水平基本相仿。还有,儿童的生活环境是千差万别的,物质上和精神上的经历也各不相同,而这种差别不影响他们对母语的习得,环境悬殊很大的儿童达到的语言水平也大致相同。最后,儿童学习母语如此容易,就像学走路一样,似乎根本不用学,但即使让最高级的动物学会人类的语言也是根本办不到的事。根据以上种种现象,乔姆斯基说:“很难令人相信,一个生来对语言基本性质毫无所知的机体可以学会语言的结构。”(《句法理论若干问题》,58页)乔姆斯基认为,儿童天生有一种学习语言的能力,比如说是“语言习得机制”(language acquisition device),它使一切正常儿童,只要稍许接触语言材料,就能在几年之内习得母语。

“语言习得机制”当然是假说,因为还不能用解剖的方法来证明它的存在。但是,如果没有一种类似的机制,儿童习得母语的过程则难以被解释得令人信服。“语言习得机制”的内容是什么?乔姆斯基用推理的方法进行过设想。至少,这种机制使人区别于动物,是一种物种属性(species character)。动物没有像人类语言这样复杂的交际系统。无论对动物进行多长时间的训练,也无法使它掌握人类的语言。美国一些心理学家对黑猩猩进行过多次试验,企图教会他们人类的语言,但都失败了。乔姆斯基在批判行为主义心理学家斯金纳(B. F. Skinner,1904-1990)时指出,人类的语言行为与实验室里的动物行为有着根本的不同。人脑有推理、概括等功能,这是与生俱来的,是遗传决定的。乔姆斯基曾说:“当今,把如此复杂的人类成就归于几个月(至多几年)的经验,而不归于几百万年的进化或神经组织原则,这是毫无道理的。其实后者更符合物质规律,更能使人们认定人在获得知识方面与动物不同。”(《句法理论若干问题》,59页)生成语法刚出现时,苏联有一些学者批评乔姆斯基是唯心主义、机械唯物主义等。但他对mind做了完全不同于笛卡尔的本体论解释,明确地肯定了mind的终极物质属性;乔氏从调和唯物论与唯心论的立场出发,臆造了一个并行于物质世界的精神本源,把soul或mind看成另一个本体。

人是如何获得知识的,是西方哲学中的“柏拉图问题”;人是如何学习语言的,是“柏拉图问题”的一个特例。所谓的“柏拉图问题”是:我们可以得到的经验明证如此贫乏,而我们是怎样获得如此丰富和具体明确的知识、如此复杂的信念和理智系统呢?有人也称之为“刺激贫乏论”,即刺激的贫乏和所获知识之丰富之间差异太巨大。与“柏拉图问题”相应,人类语言知识的来源问题是:为什么人类儿童在较少直接语言经验的情况下,能够快速一致地学会语言?乔姆斯基认为,在人类成员的心智/大脑(mind/brain)中(注:乔姆斯基之所以坚持使用“mind/brain”而不使用统一的brain,是因为不排除这样一种可能:存在着可以称之为brain的实体,同时也可能存在着可以称之为mind的独立实体,而且mind仍然是物质的),大脑就像计算机的硬件,心智就像计算机的软件。联系到生成语法的遗传学基础,乔姆斯基的这种关于mind实体意义的假想似乎十分接近于遗传基因的实体意义,存在着由生物遗传而天赋决定的认知机制系统。在适当的经验引发或一定的经验环境下,这些认知系统得以正常地生长和成熟。这些认知系统叫做“心智器官”(mental organs)。决定构成人类语言知识的心智器官中的一个系统,叫做“语言机能”(language faculty)。这个语言机能在经验环境引发下的生长和成熟,决定着人类语言知识的获得。

乔姆斯基说,对人类大脑的初始结构提出设想,目前还不大可能,但是可以做出某些猜测。例如,婴儿生下来时,其大脑的初始结构必须对语言有个大致的了解,不然的话,语言习得不会如此顺利、迅速,而习得阶段大致相仿。对语言了解不是指某种个别语言,而是指人类的一切语言。儿童出生之前,并不知道他要选择何种语言作为母语。但他出生之后可以从容地学会任何语言。父母是中国人的儿童生在伦敦或纽约,可以自然而然地把英语作为母语,而且与英美儿童习得英语的过程完全一样。同样,英美儿童生在中国,也可以把汉语作为母语,与中国儿童习得汉语的过程一样。这就说明,儿童生来就准备学习人类的任何语言。这也说明,儿童的“语言习得机制”的内容要相当丰富,否则儿童的语言能力就不会如此之强。但另一方面,这种内容也不会过于丰富。因为,人类语言的差别很大,如果机制的内容过于丰富,势必包括个别语言的某些特征(如只有汉语才具有的特征),就会使儿童只能习得某种个别语言(如汉语),不能习得其他语言。而实际情况不是这样。

根据以上情况,乔姆斯基推理说,人脑的初始状态应该包括人类一切语言共同具有的特点,可称为“普遍语法”(universal grammar)或“语言普遍现象”(linguistic universals)。简单地说:“普通语法就是构成语言学习者的‘初始状态’的一组特性、条件和其他东西,所以是语言知识发展的基础。”(《规则与表达》,69页)更具体地讲,“普遍语法是一切人类语言必须具有的原则、条件和规则系统,代表了人类语言的最基本东西”,对任何人来讲都是不变的。每一种语言都要符合普遍语法,只能在其他次要方面有所不同。(《对语言的思考》,29页)乔姆斯基认为,普遍现象就是一组特征,一切语言必须从中选择自己的特征。普遍现象有两种:形式普遍现象(formal universals)和实体普遍现象(substantive universals)。实体普遍现象指的是描写世界各种语言必须使用的有关音位、句法或语义的范畴。例如,音位学中的区别性特征,句法中的名词短语和动词短语,语义特征中的“人类的”“物体的”等。形势普遍现象指语法要满足的抽象条件,也就是抽象的规则。但是,这并不是说某项规则必须出现在一切语言之中,而是指更加概括、更加抽象的概括。比如,一切语法的句法部分都要包括转换规则,使深层结构的意义表达于表层结构之中。所以,“形式普遍现象指的是出现在语法中的规则的性质,以及它们之间发生联系的途径。”(《句法理论若干问题》,29页)

乔姆斯基在一次学术通信中写道:“如果我们考虑到语言习得问题,我们不难看到,人类要能够习得语言,必须具有一个丰富而有效的普遍语法的体系,作为智能/大脑的一种天然特征。儿童只接触实际素材,即在特定的社会交际中作用的语句。在这素材的基础上,儿童的智能/大脑构成一种规则系统,使儿童能够说出新的语句,并能理解他从未听到过的、也可能在语言史上从未出现过的语句。实际上,儿童所做的是一种‘理论建设’工作,犹如科学家在检验得来的证据的基础上提出一种理论时所做的工作一样。但这是一项极其艰巨的任务,即使在结构上相对来说比较简单的领域里,也得由无数有才能的人在几代或几个世纪的时期内付出辛勤的努力才能取得。像科学家那样,语言学家‘从外部’研究语言,远远未能理解特殊语言的规则和原则,但是一个儿童却不需要任何特殊努力,甚至还不曾意识到,而且是在十分有限的素材的基础之上,便能搞出一套类似这类规则和原则的东西来。这是怎样做到的呢?唯一可能的答案便是:儿童的智能/大脑里天生具有构成这种适当形式的理论设计能力。这种初始的设计便是普遍语法研究的课题。”语言学的任务正是要揭示儿童大脑的初始状态和内化了的语法规则。正是这样,乔姆斯基宣布语言学是心理学的一部分。这并不是说语言学放弃对语言的研究,而是说,研究语言的最终目的是揭示人脑的实质、人的知识的本质和人的本质。随着生物学、神经学、认知科学的发展,到21世纪,乔姆斯基越来越认为语言学将来会走向生物语言学。

乔姆斯基多次引用英国哲学家伯特兰·罗素(Bertrand Russell,1872-1970)的“人与世界的接触是短暂的、个人的、有效的,那么人是怎样对世界了解得如此之多的呢?”这句话来说明,人的知识绝不像经验主义者所描写的那样简单。他引证了历史上的理性主义哲学家——赫伯特(Herbert),胡亚特(Huart),卡德沃思(Cudworth),笛卡尔——反复论证人的遗传基因决定了人脑的结构不同于动物,它具有十分发达的认知系统。一个人在后天经验里将知道什么和知道多少,受人脑的固有结构的限定。可以想一想,人为什么能识别不同事物和相同事物,并从而概括出不同的概念,如“猪”“狗”“方”“圆”?人为什么能总结出物体越近越大而越远越小?显然,这要归因于人脑的特殊结构,不然,就难以解释为什么动物没有分析、综合等能力。

乔姆斯基的观点曾被人指责为“天生主义”。乔姆斯基反驳说,其实“天生主义”到处都有,生物学中有不少“天生主义”。人长有胳膊,眼睛能看见物体,妇女能孩子,这些不是天生的又是什么?如果有人宣布,由于某种偶然的“经验”或“刺激”而突然长出一只胳膊,那一定会被认为是荒谬绝伦的。人们理所当然地认为,有机体的物质结构是由遗传决定的。但是,当研究个性、行为规律或认知结构时,人们又常常认为是偶然的社会环境起着决定性作用,而几百万年形成的人脑结构却被认为是任意的、偶然的。其实,人类的认知系统比有机体的物质结构更为复杂,更有研究价值。乔姆斯基建议,应该用研究器官结构的方法去研究人类的认知系统。

乔姆斯基发挥了笛卡尔关于“固有结构”的思想以及洪堡特关于“语言能力”的观点,同时又反对笛卡尔关于存在着一个精神实体和一个物质实体的二元论观点。乔姆斯基说,我们的语言知识“通过某种方式表现在我们的心智之中,最终表现在我们的大脑之中,这种知识的结构我们希望能够抽象地描写出来,用具体的原则、根据物质机制描写出来。当我采用诸如‘心智’‘心理表达’‘心理运算’等术语时,我是在对某些物质机制进行抽象的描述,至今对这些机制几乎一无所知。提到心智或心理表达或心理行为,并没有什么本体论的含义。同样,关于人类视觉的理论既可以讲得很具体,如去讲视觉皮质的具体细胞及其特征,又可以阐述得十分抽象,如采用某种表达模式,论述这种模式的运算,说明决定这种模式性质的组织原则和规则。按照我将采用的术语,这后一种情况属于对心智的研究,不过这毫不意味着存在着游离于客观世界之外的什么实体。”(《规则与表达》,5页)乔姆斯基探索认知系统时,没有借助于上帝或超自然的力量,也没有设想认知能力独立于物质世界。他认为,认知系统和语言能力最终是靠人的大脑来实现的。一切语法规则,一切心理运算,最终都要表现为相应的人脑的物质机制。乔姆斯基坚持认为,语言机能内在于心智/大脑,对语言的研究是对心智的研究,最终是在抽象的水平上对大脑结构的研究。因此,生成语法研究在学科归属上属于“认知心理学”(cognitive psychology),最终属于“人类生物学”。它实际上应当叫做“生物语言学”(biolinguistics)。这是生成语法与其他任何传统的语言研究的根本区别。

乔姆斯基把这种经验无法解释的语言天赋性,看成人的生物禀赋,但他未曾直接提出天赋假说(innateness hypothesis),因为他似乎不太相信语言官能是进化而来的,更可能是基因变化中“突现”的。但使用“天赋假说”的还真不少。有人把天赋假说诠释成语言习得过程由天赋的语言官能决定,是人类独有的行为,与人类其他学习类型不同;学习语言的心理过程完全是潜意识行为,无需刻意指导,本质上不同于学习下棋或学习骑自行车的心理过程。语言习得与一般智力毫无关系,智力低下者也具有语言能力。操同一语言者虽然智力各异、经历各异,但其语法几乎毫无二致,他们习得语言的速度和轻松程度也并无差异。著名心理学家、语言哲学家品克(Steven Pinker,1954- )虽然不赞成乔姆斯基怀疑达尔文自然选择对语言进化的影响,但在语言知识是否为天赋的问题上坚决站在乔姆斯基一边。他说,语言不是文化的产物,不是学会表达时间或政府管理方式之类的知识,而是一种使用起来丝毫不知其内在逻辑的本能,是心理官能、心智器官、神经系统和运算模式。语言的复杂属性不是父母或教师能教会的内容,而是生物禀赋。因此语言是生物本能的产物。所以,语言理论若想达到解释充分性,可能要等到生物语言学取得最后突破的时候。

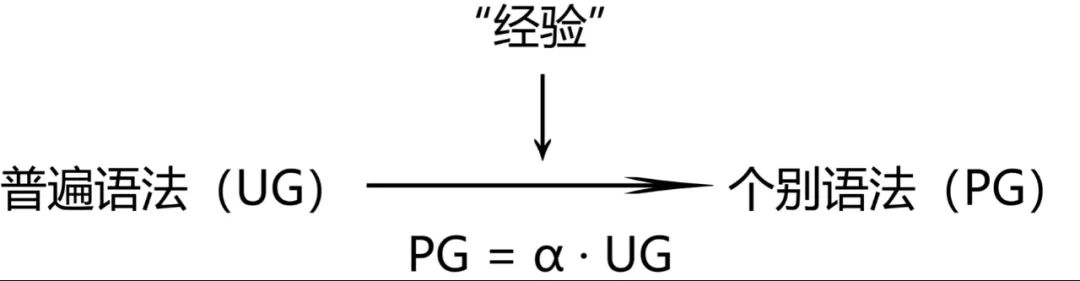

那么,后天因素无关紧要吗?乔姆斯基认为后天经验十分重要。人的语言知识可分为两种:一种是我们生来大脑固有的具有程序性或指令性的普遍语法,这是无法从经验中获得的,具有“不可学得性”(unlearnability),另一种是具体语言,这是非得靠后天经验才能获得的,具有可学得性(learnability)。狼孩生下来也有人类遗传的普遍语法,他们不会讲人类语言,正是因为他们是被狼带大的,缺少了必要的接触自然语言的条件。儿童大脑的语言官能需要与周围环境中的语言输入相接触,才能开始工作。就是说,儿童大脑的普遍语法过渡到某种个别语法(particular grammar)需要“经验”和“触发”:

如果用α表示后天经验这个变量,则得:

通过参数α的变化(即儿童的出生地不同,周围的语言不同),可以得出各种具体的语言。比方说,α=a时,a·UG可能就是汉语语法;α=b时,b·UG可能就是俄语语法。

至于到底儿童如何习得母语,乔姆斯基到目前还没有具体讨论过。倒是他的一位学生查尔斯·杨(Charles Yang)在《无限的天赋:儿童如何学习和忘却世界上的语言》中,基于普遍语法和自然选择观,提出了语言习得和变化的变异模型,试图用一个数学模式详细阐述习得过程。他说,让儿童完全靠经验习得语言是根本不可能的。原因是语言习得涉及许多困难:在不同声音中找到语言;在连续的语音流中辨别单词;人类的发音因人而异;言语中有10%左右的句子存在语言错误等。这只是其中明显的几个难点。人们不可能通过归纳法得出语言的规则,因为每一次经历都可归纳出无穷的结论,没法确定哪一个结论是正确的。更合理的解释是:人类的大脑中有与生俱来的倾向(built-in biases),或称隐含的假设(hidden assumption),这是人类认识这个世界时的重要向导。在语言方面,隐含的假设就是普遍语法。先天的普遍语法是人类语言的一般规律,包括原则和参数。原则说明所有语言的共同点,而参数解释不同点。原则和参数还被用来解释儿童语言习得:儿童有一套先天的、所有语言都遵守的普遍原则;语言之间的不同点可以归纳为几十个参数,儿童需要确定这些参数的数值;这是一个自然选择的过程。设定参数的过程,也就是具体语法出现的过程。参数好比普遍语法引擎上的开关,“开”或“关”触发不同的语言。参数选择的原因是未知的,语言与文化之间并没有因果关系。大多数语言学家认为,设定大概40到50个左右的参数就能够掌握语言之间的主要区别。想象这样的场景:儿童随意设定参数开关;每一个组合产生一个正误未知的语法;随着母语输入,错误的语法被驳回,儿童回到起点重新设定参数开关;最终他会走到正确的道路上。这类似转变性(transformational)历史演变的思路,曾经在进化论之前占据主导地位。但是,40个开关就等于2的40次方组合(1,099,511,627,7760)的可能性,这是一个天文数字。采用这样的方式设定参数,儿童可能经历无数次的碰壁回到原点,甚至可能经过1万亿次以上的重新选择。这与儿童大约在5岁时就能掌握大部分语法的事实相差太远。用达尔文提出的变异原则来设想一下:儿童生来就拥有所有可能的人类语法,它们之间是共存而不是排他的;语法学习是一个选择的过程,语法之间的竞争是一种或然率学习法;儿童通过沉默的计算来选择语法或参数,母语的参数可能是YES或NO,但是儿童不需要立刻作出决定;如果儿童选择参数时犯错,这个可能性被惩罚,或然率就降低;随着句子的积累,错误的参数最终消失,正确的保留下来。

这种个别语法是什么?就是儿童接触语言材料之后内化了的语言规则,是下意识的语言知识;乔姆斯基称之为语言能力(competence),以区别于语言运用(performance)。语言能力是指在最理想的条件下说话人/听话人所掌握的语言知识;语言运用是对这种知识在适当场合下的具体使用。语言能力是潜含的,只有在语言行为中才能观察到;语言运用表露在外面,可以直接观察。语言能力是稳定的、长久的;语言运用是多变的、瞬息的。同样的语言能力在不同的时间、地点、场合表现为不同的语言行为。语言运用永远不会完全反映语言能力,因为说话人受着记忆、情绪、劳累等条件的限制。乔姆斯基的语言运用与索绪尔的“言语”(parole)基本相同,但是语言能力则与后者的“语言”(langue)有所区别。索绪尔是从社会角度观察问题,把“语言”看成“社会产物”,“是一个社团所遵循的必要惯例的集合”。乔姆斯基从心理学角度看问题,把语言能力看成人脑的特性之一。索绪尔的“语言”是静态的,乔姆斯基的语言能力是动态的,是生成语言过程中的潜在能力。但是,这两位语言学家都同意,语言学的研究对象不是“言语”或语言运用,而是“语言”或语言能力。

乔姆斯基认为,研究语言能力就是为了建立一种反映语言能力的生成语法。生成语法不是说话过程的模式,而是语言能力的模式,是对语言能力作出的形式化的描写,用一套公式将其内容表达出来。生成语法不局限于对个别语言的研究,而是要揭示个别语法与普通语法的同一性。换句话说,它不以具体语言的描写为归宿,而是以具体语言为出发点,探索出语言的普遍规律,最终弄清人的认知系统、思维规律和人的本质属性。

为了达到这个最高目标,乔姆斯基提出三个不同平面来评价语法。能够对“原始语言材料作出正确解释”的语法,就算达到了“观察充分性”(observatioanal adequacy)平面。如果只需处理所观察到的有限话语,那么,只要列出符合语法的有限句子集及其读音和意义就可以了。如果需要超出观察到的素材范围,那么达到这个平面的语法必然要包括规则和概括。但是,达到观察充分性的语法显然不能模拟说话人和听话人的语言知识。所以乔姆斯基认为,语法应该达到更高的平面,即描写充分性(descriptive adequacy)。在这一平面上,语法不仅要正确解释原始语言材料,而且要正确解释包括说话人和听话人的内在语言能力,也就是他们的语言知识。例如,讲英语的人有一种内化了的重音规则,知道telegraph与telegraphic,telescope与telescopic等词之间的重音变化受某种规则支配。语法仅仅列出这些词的重音是不够的,同时还要揭示这种内在的重音模式,才算做到描写充分。再如,我们可以说:

I want to invite this girl and that boy to my party.(我要邀请这个女孩和那个男孩参加我的宴会。)

Mary met a policeman and some tourist in the street.(玛丽在街上遇见一个警察和某个旅行者。)

That boy, I want to invite this girl and to my party.

Which tourist did Mary meet a policeman and in the street?

这说明,不许从并列结构中抽取一个名词短语。如果能概括出“任何规则都不许从并列结构中抽取一个名词短语”,就比单单说“主题化规则不许从并列结构中抽取一个名词短语”或“疑问词移动规则不许从并列结构中抽取一个名词短语”更有概括性,因而描写上也更加充分。

但是,乔姆斯基认为,一种语言可能同时有几种描写充分的语法,所以还需要达到最高平面,即解释充分性(explanatory adequacy)。“如果一种语言理论能够在原始语言材料的基础上挑选出描写充分的语法,那么,这种语言理论就达到了解释充分性。”(《句法理论若干问题》,25页)乔姆斯基没有把解释充分性讲得十分清楚,所以人们对这一平面的争议最多。它的基本意思是,描写充分的语法揭示语言能力之后,还要与普遍语法联系起来,才能与人脑的初始状态联系起来,才有可能去揭示人的认知系统。在把许多语言描写充分之后,要进一步概括出人类语言的普遍特征,才能探索包括普遍语法的人脑初始结构。在一定意义上,可以说语言学家同儿童的工作程序正好相反。儿童是从普遍语法发展成个别语法,语言学家要从个别语法中找出普遍语法来。生成语法的目的是构建关于人类语言的理论,而不是描写语言的各种事实和现象,更不是描写出某种语言的语法。语言学理论的构建需要语言事实作为其经验的明证,但是,采用经验明证的目的是为了更好地服务于理论的构建,是探索和发现那些在语言事实和现象后面掩藏着的本质和原则,从而构建解释性的语言学理论。

乔姆斯基的语言理论有很多热情的支持者,也遇到不少的反对者。但不论支持还是反对,没有人敢忽略它的影响。他的理论至少为语言学打开了一个新局面,使许多语言学家重新考虑语言的性质和语言学的任务。有一个时期,生成语法的出现被认为是语言学上的一场“革命”。到底这场“革命”的前途如何,目前下结论还为时过早。不过莱昂斯这样说过:“我个人相信,许多语言学家也这样相信,即使乔姆斯基为语言分析的概念形式化所做的努力失败了,这种努力本身也必将大大加深我们对这些概念的理解,在这个意义上,‘乔姆斯基革命’必然胜利。”

声明:本站内容与配图部分转载于网络,我们不做任何商业用途,由于部分内容无法与原作者取得联系,如有侵权请联系我们删除,联系方式请点击【侵权删稿】。

求助问答

最新测试

2363128 人想测

立即测试

2416238 人想测

立即测试

974896 人想测

立即测试

2449266 人想测

立即测试

925125 人想测

立即测试