共青团的虚拟形象江山娇,微博下评论整理合集就是一本书:《中国女性抑郁的一万零一个原因》

“江山娇,你生孩子么?

江山娇,你还是处女么?

江山娇,你拿到这个角色是不是睡的老板啊?

江山娇,你离婚以后是二手货么?

江山娇,老师性侵了你你会被退学么?

江山娇,你是不是一定得生个儿子?

江山娇,你被要求吃黄体酮吗

江山娇,你能打HPV吗?

江山娇,你体重不过百平胸还是矮?

江山娇,你为祖国剃头吗?

江山娇,你生二胎吗,打麻醉针吗?

江山娇,你会自慰吗?

江山娇,你不会化妆还是个女人吗?

江山娇,你家的房子以后全是你弟弟的吗?

江山娇,你买卫生巾必用黑口袋吗?

江山娇,你上警校也需要比男生高200分才能录取吗?

江山娇,我儿子不是故意杀你的,我就这一个儿子,你能原谅他吧。

……

江山娇,大家开个玩笑而已啊,是你太敏感了吧?”

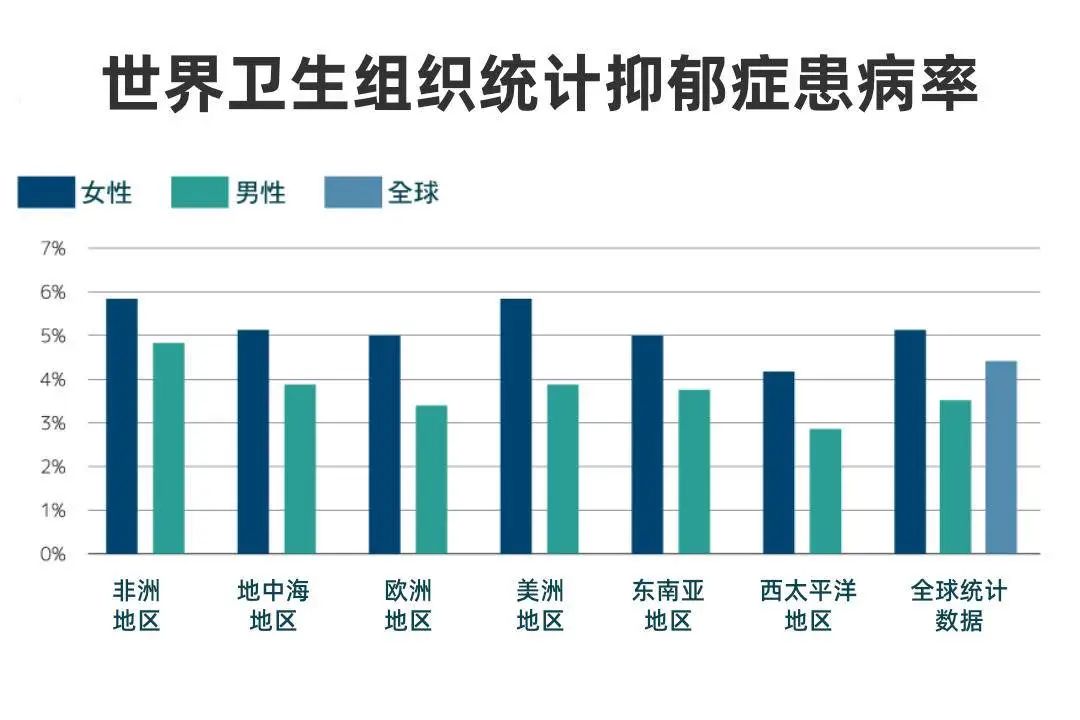

据世界卫生组织2017年统计数据显示,全球抑郁患病率约为4.4%,女性抑郁患病率(5.1%)高于男性(3.6%)。且地区之间存在差异,非洲女性抑郁患病率最高,达5.9%,而西太平洋地区男性的患病率为2.6%。

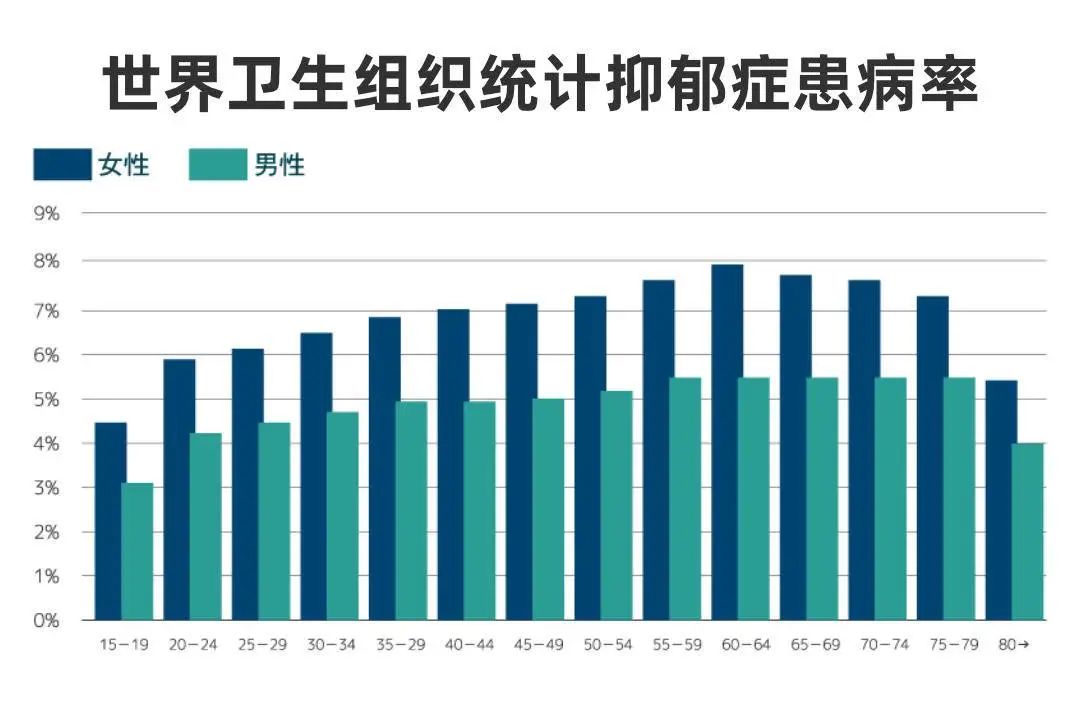

抑郁的流行率也会随年龄增长而变化,55-74岁女性(7.5%)高于男性(5.5%),全球抑郁患者近一半人口居住在东南亚地区和西太平洋地区。

而另一项美国的流行病学调查显示,女性的抑郁终身患病率是男性的2.1倍。统计显示女性抑郁的比例更高,越是发达地区,抑郁症发病的性别差异越为明显。

女性抑郁症可能会更早发生,且持续时间更长

女性抑郁症可能会更早发生,持续时间更长,更容易复发,更可能与压力性生活事件相关联,并且对季节性变化更为敏感;

尽管女性比男性自杀的次数少,但她们更有可能感受到内疚并尝试自杀;

女性抑郁症更可能与焦虑症有关,往往表现为恐慌症状和饮食失调;

相比男性,抑郁女性滥用酒精和其他药物的比例更低。

被消费主义商品化的女性

丨自然性别之外,成为女性的条件

成为女人是有条件的:不生孩子不是完整的女人,不化妆不是完整的女人,失去乳房子宫的不是完整女人....社会对女性的角色期待固化了女性自由的生存发展权力。

她们是“她经济”的消费者、是被榨干剩余劳动价值的劳动者、是满足丈夫对新鲜感追求的妻子、是孝顺双亲谦让弟弟的女儿......唯独不是她自己。

女性与其说是一个自然性别,不如说是男性创造出的低人一等排位第二的社会性别。一切所谓“女性特质”都是为了男性社会的方便而生硬规划出来的。在这个过程中,女性被破坏的不只是性别平等,而是人权的基本需求。

精致的妆容搭配华服才算得体,中国女性似乎还没有实现“化妆自由”。卸妆后及其不自信的抑郁患者形容:每天出门前的“画皮”仪式让她们觉得枯燥又疲惫。

就像契科夫的小说《装在套子里的人》那样,每天穿上“社会人格”的套子走出门,内心的“自我需求”部分已经病变腐坏。可依旧要从容微笑,仿佛日复一日去扮演朋友圈里所经营的人设,骗得过别人,也就能骗过自己。

丨为什么我们要为不美而羞愧?

如果说一个性别观不健康的社会建构了什么,它首先让女性相信,相比于其他各个方面的进阶,外貌是“必须努力上进”的必要且优先领域。

商品经济成功篡夺了舆论话语权,“整形模板”这一词汇的流行,无疑直接站在了多元化审美的对立面,通过打压制造焦虑,将女孩儿们本具千秋的脸蛋儿标为:70分、65分.....为了追求明星网红们那样90分的外形,女孩儿们被要求保持健身、每天化妆、定期医美。

如果说“美”源于视觉经验下安全感的心理需求,是DNA序列的健康生物特性,是生生不息的感染力,那么当下商品经济所包装的“美”的概念可谓背道而驰。

更像是把女性消费者们本身雕琢成模特儿,融入琳琅的商品橱窗当中去,成为景观社会中被物化的一部分了。

“广告偷走了她对自我的钟爱,再以商品为代价,把这爱回馈给她。”

当代女性的maintenance cost(运维成本)撑起了经济的一片繁荣:眼霜颈霜一应是SKII鱼子酱,水光针要菲洛嘉,热玛吉超声刀都得选美版,每天刷新共享衣物租赁平台以捍卫时尚丽人的地位。

物化女性的外貌和身体,可以说是整个时尚、美妆、医美行业的底层基础。女性的自尊水平没有因为变美的手段更多而提升,反而更加低了。

丨变美真的让女性更快乐了吗?

在我接触的来访者中,几乎每个年轻女孩儿都会因为不符合幼白瘦的主流审美而自卑,因为觉得自己不漂亮、不出挑而自卑到不敢追求所爱。

“好女不过百”的言论让越来越多女孩迫不得已地过度追求骨感,甚至对进食行为感到耻辱,在外吃饭都不敢吃完一整碗,最终导致饮食失调,反复在「神经性贪食」和「神经性厌食」的抠吐中恶性循环。

安全感和自信心的缺失,近年来催生了更多“现实感缺失”的「整形依赖症」患者。整形被医美机构包装成对抗焦虑的手段,被包装成事业不成功、感情不顺利的解决方案。

当源自“整形模板”的质疑否定渗入了我们的认知维度,被整合进自我概念,就会演化为对自己的不接纳。整形依赖症患者眼中的世界,是不真实的,继而他们的行为就是没有坐标感的。夸张的妆扮或是对面部的重塑,是她们试图填补自己的内心支撑,这种被没收的支柱,叫“自信”。

医美消费主义也导致了越来越多的女孩陷入「躯体变形障碍」,这本质上是内心对自己的不接纳。当整容被商业产品包装成对抗焦虑的手段、事业不成功、感情不顺利的解决方案。这种否定渗入了我们的认知维度,被整合进了自我概念。导致了「现实感缺失」和「整形依赖症」。

躯体变形障碍:

躯体变形障碍是指身体外表并不存在缺陷或仅仅是轻微缺陷,而患者想像自己有缺陷,或是将轻微的缺陷夸大,并由此产生心理痛苦的心理病症。

现实感缺失:

即感知到的世界和世界本来的样子是不一样的。现实感缺失的人,视觉经验会产生一定的改变。但视觉经验改变并不是根本,心理变形才是根源。就像眼睛是心灵的窗户,而心灵是你面对这个世界的镜子,当镜子变成哈哈镜的时候,我们所看见与感受到的世界将都是扭曲的。

被胁迫的母性牺牲主义形象

“剪去秀发,她们整装出征” ,无疑是厌女症的另一种表现形式。

上野千鹤子著名的《厌女》中提到:

“生而为女人,我们为什么那么愤怒——把女人塑造成圣女,歌颂女人作为母亲、作为姐妹、作为善意者的伟大和牺牲,正是厌女症的另一面。当一个女人被塑造成圣女,享受了人们的眼泪和心痛,她的牺牲就成为理所应当。与此对应,不肯做同样牺牲的女人就会被绑上耻辱柱。”

女性医护人员在抗疫最前线,可能是流产完的第10天,又回到前线继续救人,或者可能已经怀孕了9个月,始终顶在第一线。

在古时,女性丈夫死后多是自愿守寡,当地会兴建贞节牌坊,用来表彰长年不改嫁,或自杀殉葬的女性。但后来大户人家开始攀比贞节牌坊数量,甚至官员为了增加辖区内贞洁牌坊数量为自己政绩明证,活活饿死守寡的女性。

舆论大肆开始宣扬某个群体的伟大与牺牲,像极了古时被逼建立的贞洁牌坊。

被双标打压、歧视的职场女性

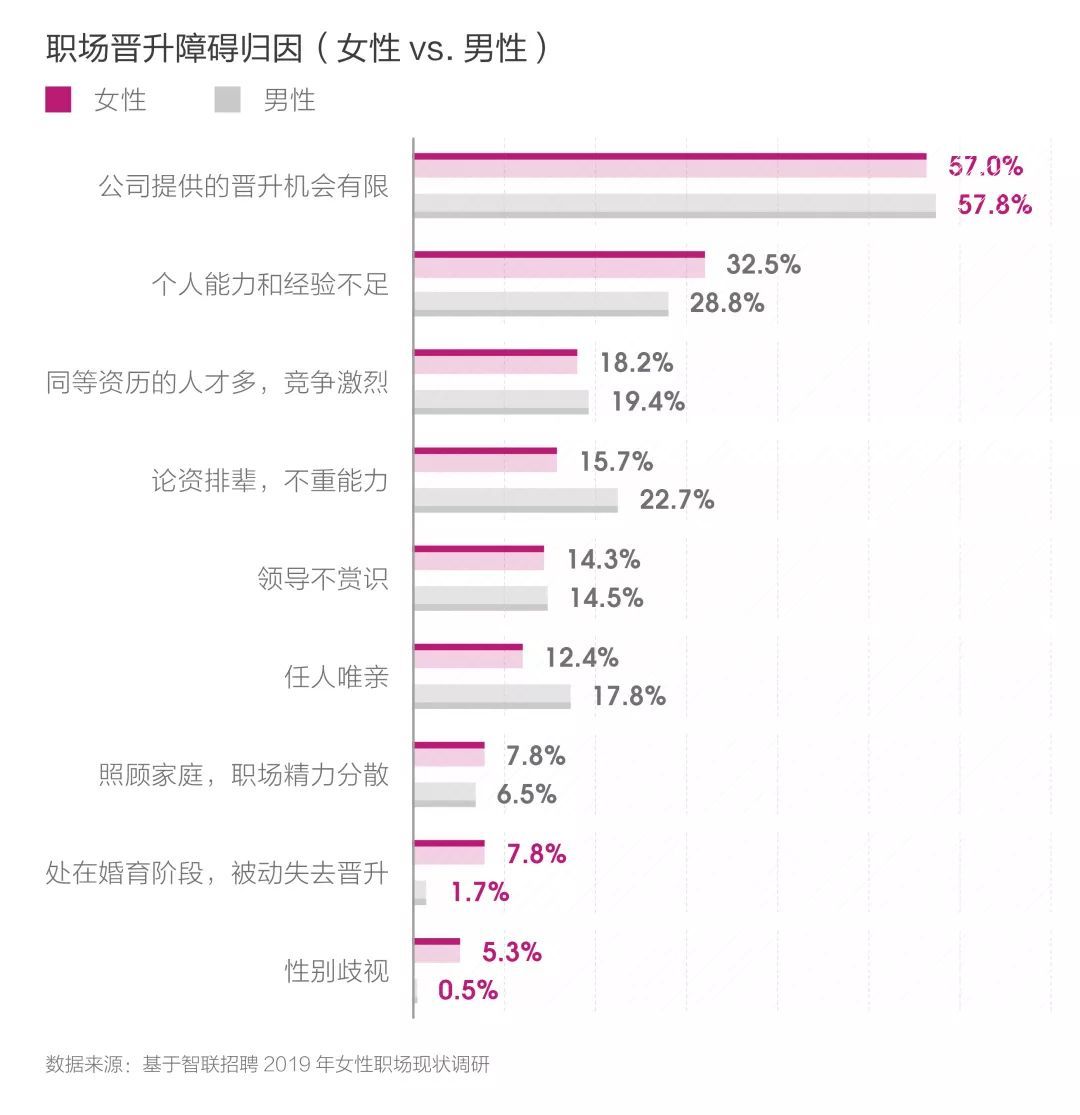

今年3月初,智联招聘在与联合国妇女署共同发布了《2019中国女性职场现状调查报告》,通过数据我们能看到一系列职场女性遭遇的不公现象:

2019年男女职员的平均薪酬依然存在23%的差距;而在升迁上,职场女性上升通道依然狭窄,高层管理人员中,男性比例高达81.3%,而女性仅有18.7%,因“性别歧视”导致的晋升受阻的比例是男性的 10.6 倍……

全国妇联妇研究所也发布过报告:全国高达 86.6%的女大学生受到一种或多种就业歧视。

同样的加班,同样的拼命,同样的业绩,但在升职加薪时,却得不到同样的待遇。而来自家人、朋友、同学、邻里甚至丈夫的言论,却都出奇的一致:

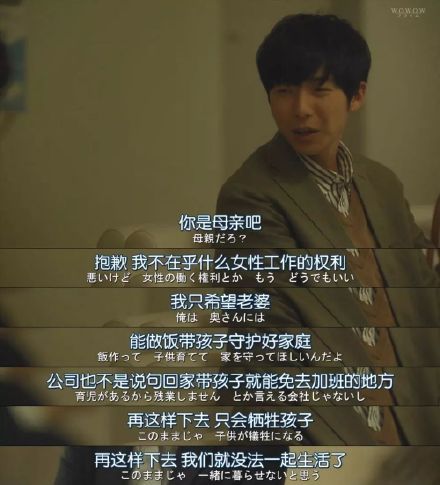

“我不在乎什么女性工作的权利,你带好孩子做好家务就够了,嫁得好比什么都强”

在职场环境里, 默认要为家庭牺牲的一定是女性角色,但这种“约定俗成”的规矩从来不是女性自己主动选择。因为社会对于女性成功标准定义更低,都认为“不靠老公养已经很NB了”,“那些事你找个人嫁了就解决了”。

社会对女性没有那么高的期许,这已经默认把女性和男性判定为一种依附关系。但另一方面还要口口声声要求女性“独立”、“自主”、“不脱家庭的后腿”。鱼和熊掌想要兼得,无视了女性的自由发展权力,也剥夺了她们的选择。

对事业成功的女性,“如何平衡事业和家庭?”似乎已成为一道必答题。张泉灵被问及这一问题时,立刻亮出了自己的态度:“我要明确告诉你,我很讨厌这个问题。因为这个问题本身,就是对女性的偏见。”

紧接着反问主持人“你为什么好奇这个问题呢?因为你觉得应该平衡。”

“你为什么从来不好奇说,你为什么不跟姚明去打篮球?因为你觉得我不需要达到这点。我特别好奇,你采访男性企业家的时候,会问平衡性的问题吗?”

中国女性在这种环境中已经忍耐了太久,而很多女性还尚未察觉,没有意识到这个问题本身就是错题——为什么因为是女性,就必须做到完美?

被贯穿一生暴力支配的女性

据全国妇联统计数据显示:中国每7.4 秒就有一位女性遭家暴,平均遭受35次后才会报警,家暴致死占妇女他杀死因的40%以上。世卫组织在2017年的数据显示,全球三分之一的女性遭受过身体或性暴力,然而仅不到10%的女性报过警。

针对女性的暴力已经成为一个全球性的严重问题,包括躯体/性虐待、强奸、性歧视,甚至在某些地区还存在强迫结婚及生育。这些应激事件都会提升女性罹患抑郁的风险。

抑郁的她们成长过程中从来没有一帆风顺,小时候作为女儿,经受过父母的暴力训斥;长大嫁人后,可能面临丈夫的殴打。在之后的人生中,只要有相关事件或场景的“唤醒”,痛苦、焦虑、自卑等情感就会重现。PTSD、人格障碍等精神心理问题都与家庭暴力有关。

但肉眼所见的暴力却远不止于此,软暴力也是扼杀女性身心健康的一把尖刀。

有人曾问:“女性为什么会有月经,流血的原因是什么?”

一位年长女性的回答是:“这是只有神才知道的事情,流出来的都是坏血。”

还有一种声音说:“我听说过,那是一种病,受影响的都是女性。”

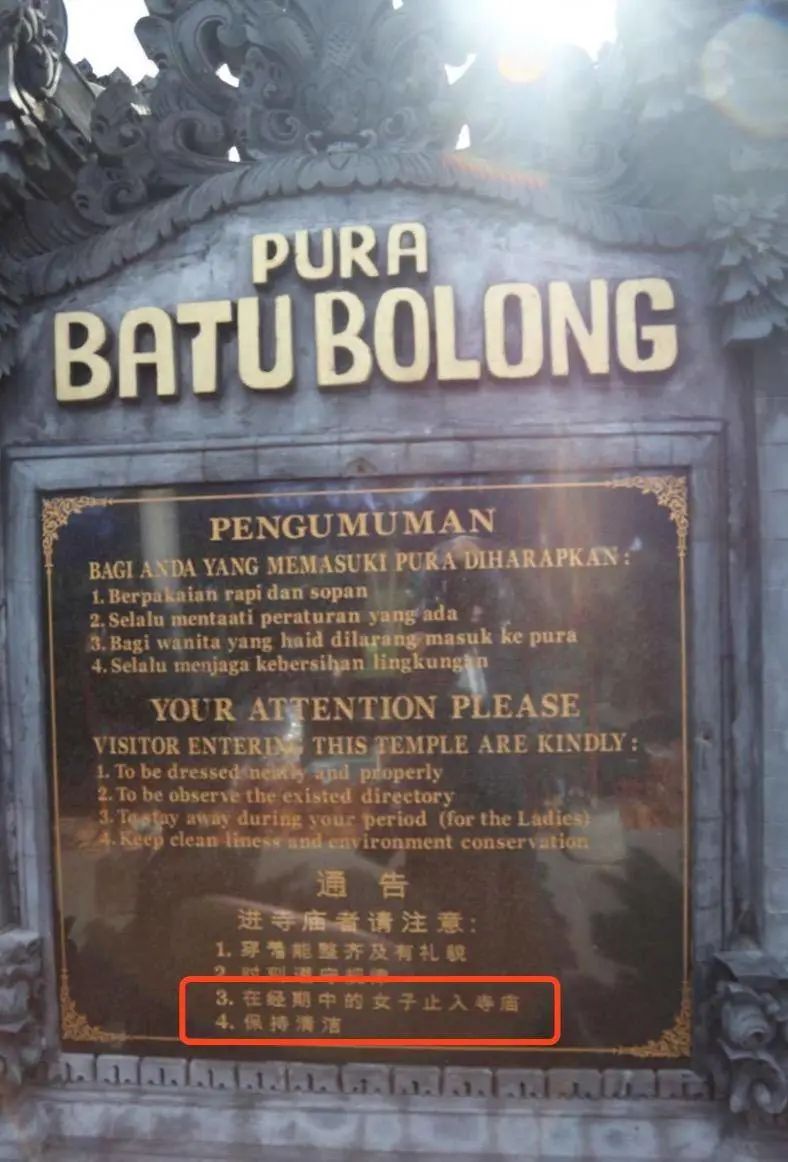

事实上“月经羞耻”由来已久,虽然大多数国家的女性用上卫生巾并不是太难的事,但这种观念仍然根深蒂固:月经是肮脏的、是不洁的、是丑陋的、是羞耻的,是不能在公共场合被谈论和暴露的。它仍然让大多数人都相信月经应该成为禁忌之物。

在很多没有接受过完整性别教育的男生认知里:“月经是蓝色的,能憋住,只来一天”

在天主教教条中,夏娃诱惑亚当导致被逐出伊甸园,而月经及其痛楚就是对夏娃所犯下之罪的惩罚。所以20世纪以前的女性教徒在经期是不能去教堂的,也不能领受圣餐。这些既定的规矩让不处于经期的女性也会感受到被制造出来的、不必要的负罪感 。

2019年摄于巴厘岛寺庙门前

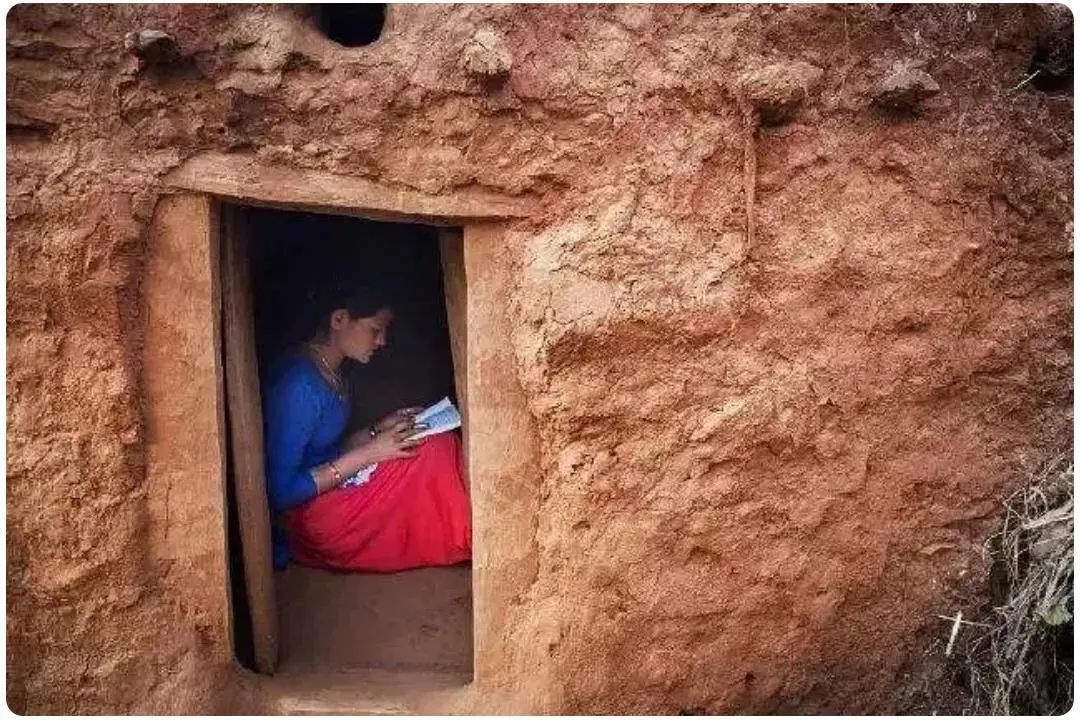

尼泊尔的印度教还要求女性教徒在经期住在一种名为“巢颇蒂”的泥棚中,远离人群,直到结束才能回归。

经期女孩被软禁在尼泊尔的泥棚

而在性侵害的防范教育里,落脚点也多是“女孩子这么晚不回家”、“不要打扮太出挑”

这些暗喻了强暴的羞辱是来自“贞操即财产”这条规定。这无疑是对被害者正当权益的禁锢。

在谴责肉体的宗教里,女人也成了有极大诱惑力的魔鬼。德尔图良(Tertullian)写道:“女人啊,你是魔鬼的大门,你把连魔鬼也不敢直接攻击的人引入歧途。上帝之子不得不死是你的罪过;你要永远举哀,永远衣衫褴褛。”

圣·安布罗斯说:“是夏娃把亚当,而不是亚当把夏娃引向罪孽的,女人把她所引向罪孽的男人认做丈夫是公平合理的。”

圣·约翰·克里索斯托说:“在一切野兽中,没有一种像女人那样害人。”——波伏娃《第二性》

作为男人性欲的目标,在某些时代背景下,女性的肉体自然地背负着符号意义上的罪恶重担。比如,神学家圣奥古斯丁就惩戒过自己,因他年轻时曾反复屈服于淫欲冲动。他在《忏悔录》中写道:“那个不检点的女人看见我魂不守舍,用肉欲之眼引诱了我。”

被性别模型捆绑的女性

在生存资料越稀少、越欠发达的地区,女性社会地位普遍越低。

非洲许多地区的女性,从小面临重男轻女,长大后享有的独立生产资料较少,大量每日家庭平均可用支出仅有1-2美元的贫困家庭,为了减轻经济压力,娘家人会让女儿最终用以物易物的方式进入婚姻,被卖掉。

又或者女性被当做政治联姻或者产业利益的牺牲品,为了家族利益而被迫割舍掉自己的婚姻自由。

——“妻子”只是一个婚后沦为生育机器的商品,她们被赋予的社会职能就是生育。

这种现象,在中国农村也并不罕见。

在大量的游戏作品中,女性角色被设计者塑造成了衣着暴露、点击互动还有发出呻吟的带有明显性暗示形象。对女性角色设计的“低姿态、被支配”原则,让玩着这些游戏长大、听着PUA搭讪课程的男性自然而然对未来的妻子或女友使用一种命令性的支配口吻和姿态。

曾被央视《新闻周刊》进行长达10分钟批判的Ayawawa,则开创了一套量化女性价值理论,美其名曰“女性爱情方法论”,将女性的价值量化为“PU、MV”。

MV(mate value伴侣价值):

包括年龄、身高、长相、工作、家庭背景、学历这种外在及经济条件社会地位。女性择偶的核心竞争力聚焦在年轻美貌上,男性的竞争力 主要集中在资源。

当“女性在基因上就是XX”的口头禅埋进了性别主义者的固有认知神经中,只要念出这句咒语就能击败所有妄图觉醒的“女拳”。

设计者们之所以能坚定地拥护性别区分对待、差异歧视,是因为他们篡夺了话语旗帜去发扬自己被阉割过的教义理论。他们可以言之凿凿地引用“远古时期开始男人就是狩猎角色,需要性满足、需要征服欲、需要播撒种子”的言论来佐证男人出轨是物种天性、女人不适合做领导者。

弗洛伊德的「生物决定论」中,用“力比多”(libido)来泛指一切身体器官的快感。弗洛依德认为力比多作为一种本能,是人的心理现象发生的驱动力,企图从生物学的角度定义普遍人性。

这一点卡伦霍妮在《我们时代的神经症人格》中提出:人类学对于不同的文化考察,证明并不存在所谓普遍的人性。

弗洛伊德性本能的“生物决定论”狭隘之处就在于,人作为参与社会活动的生物,是信息的给养产物,绝不能脱离社会文化去讨论人类认知行为。

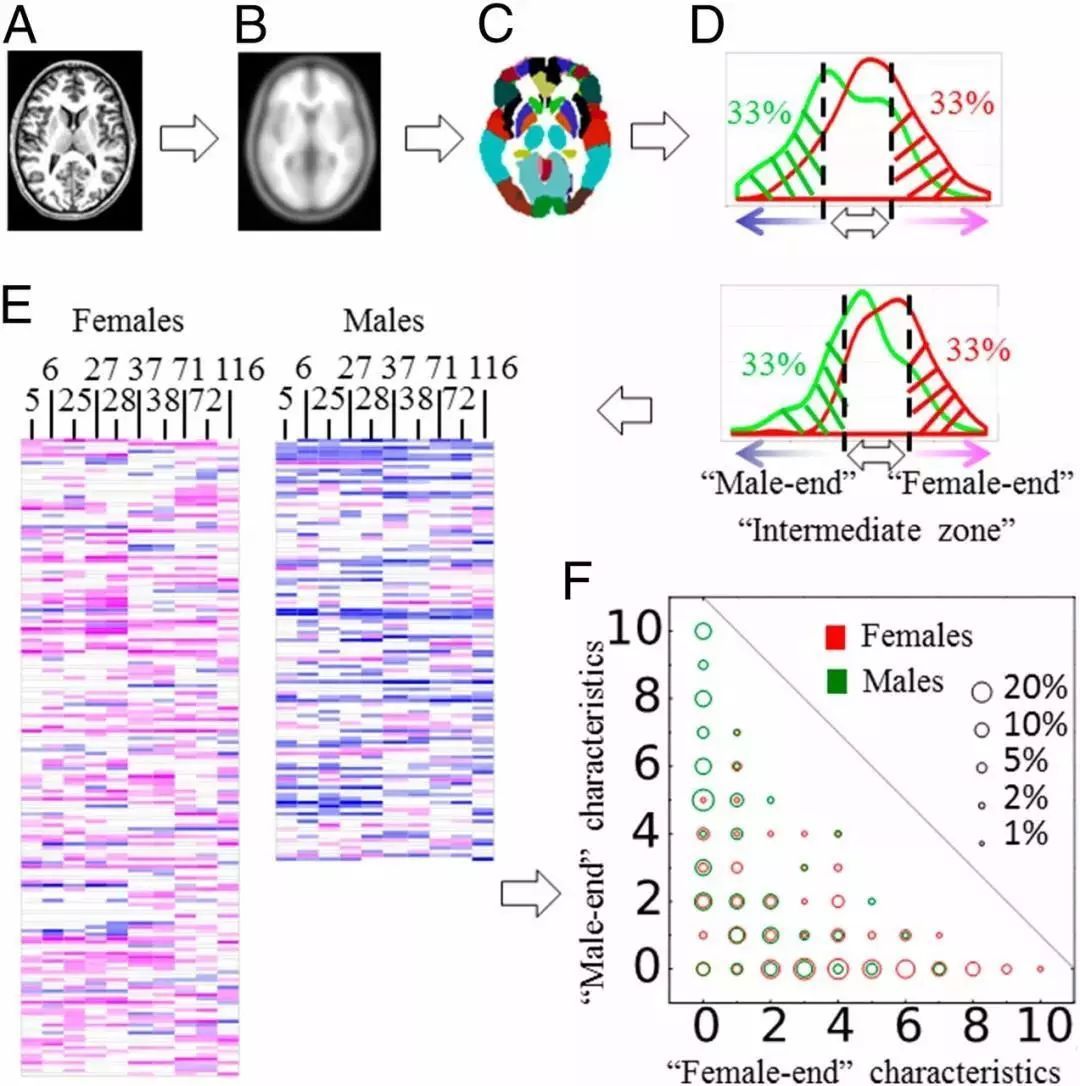

这说明人类的大脑并不落入“基因-性腺-生殖器”的生理性别模型,也不是本质论的科学证据。性别构造不同,是生物多样性的表现,不必为自己任何属性所捆绑。

或许你听过这样的论据:

“男性大脑体积更大”

“男性大脑中的某某结构体积比女性更大”

“男性的心理旋转能力(mental rotation)更强”

“男性大脑”和“女性大脑”这样的说法非常容易使人产生一种错误的印象:大脑这个器官,就像生殖器一样同样具有非男即女的生理性别。

然而在生理性别的划分上,学界目前广泛采用的是“基因—性腺—生殖器(Genetic-gonadal-genitals, 3G)”模型。

女性神经系统感受力更强

从脑神经科学的角度看,女性左右脑的连接较好,女性可以一边看电视,一边聊天,一边打牌,一边做别的事情。

在和人吵架的时候,女性大脑中情绪相关的连接、动作相关的连接、记忆相关的连接都会被激活,而男性的大脑功能没有那么强大。

所以女性的情绪唤醒和体验能力都比男性更强,敏感程度也比男性高,因此更容易被情绪左右。同样的抑郁情绪,女性会感受更加明显。这种“抑郁易感性”让女性更容易罹患抑郁、焦虑等心理疾病。

生理活动导致内分泌波动大

女性有几个特殊的时期是罹患抑郁症的高峰,比如青春期、围产期、哺乳期和绝经期。在这几个时期当中女性由于内分泌的改变,会导致发病情况明显增多。

其中以产后和绝经期最为显著,这两个时期正是抑郁的高发期:

70%女性在孕期会出现抑郁症状,其中10%~16%符合重度抑郁症诊断标准;

40%的女性抑郁症患者在妊娠期经历了首次抑郁发作;

33%在产后经历首次发作,另外单亲妈妈、意外有孩子的妈妈、以及经济困难的妈妈中比较常见抑郁症,有些女性也会因为不会带孩子或者过度担心孩子的健康问题而抑郁;

产科学著作《产科学:正常和异常妊娠》第 7 版中数据显示,深度抑郁障碍的患病率女性(12.0%)几乎是男性(6.6%)的两倍,女性抑郁的一个明显峰值就是生育期间。

而男性抗抑郁的激素分泌是女性的三倍,同样的抑郁刺激,男性的消退速度更快。

染色体异常提升了50%的患病几率

美国匹兹堡大学医学中心的科学家在《美国医疗遗传学》杂志上撰文表示,实验表明“CREB1”基因异常会令女性饱受抑郁之苦,但对男性却毫无影响。

这一研究小组的负责人祖本科教授说,他们在实验中首先把抑郁基因的位置限定在2号染色体上的“2Q33-35”区间,然后在这一区间的8个基因中确定出罪魁祸首“CREB1”基因,这也是科学家首次找到使人易患抑郁症的基因。

这种遗传因素的性别差异提高了女性患抑郁症50%的几率,“2Q33-35”的特定基因会导致部分女性在早年就容易发病,表现为反复发作的抑郁症。

2015年,以色列的神经科学家达夫纳·乔尔(Daphna Joel)与她的研究团队一起提出了“马赛克拼花”模型(Joel et al., 2015):

大脑并不能像基因、生殖器或者性腺一样,被粗暴地划分为“属于男性”或“属于女性”。大多数的大脑都像独一无二的“马赛克拼花”,同时具有偏雌性化和偏雄性化的特征。

此模型指出:假设大脑一共只有有A、B、C、D、E五个特征,那么大脑可能是A和B比较偏女性化,C、D、E比较偏男性化,而另一个人的大脑可能是A、D比较偏女性化,而剩下的比较偏男性化。究竟哪些特征会偏向什么样的性别,这在很大程度上与“基因—性腺—生殖器”性别没有关联。

总而言之,绝大部分在“基因—性腺—生殖器”模型上可以被划分为纯男性或纯女性的人,都拥有一个雌雄间性(intersex)的大脑。

这样的模型并不能很好地被迁移到对人类大脑与认知的理解上。性别可以分男女,大脑却不一定有完全的雌雄之分。女性抑郁症的致病因素也许就像“马赛克拼花”一样——没人能将其彻底诠释,但科学和思考永不止步。

参考文献:

[1]Beery, A. K., & Zucker, I. (2011). Sex bias inneuroscience and biomedical research. Neuroscience & Biobehavioral Reviews,35(3), 565-572.

[2]De Vries, G. J. (2004). Minireview: sex differences inadult and developing brains: compensation, compensation, compensation.Endocrinology, 145(3), 1063-1068.

[3] Eliot, L. (2019). Neurosexism: the myth that men andwomen have different brains. Nature, 566, 453-454.

[4]Feng, J., Spence, I., & Pratt, J. (2007). Playingan action video game reduces genderdifferences in spatial cognition. Psychologicalscience, 18(10), 850-855.

[5] Gobinath, A. R., Choleris, E., & Galea, L. A.(2017). Sex, hormones, and genotype interact to influence psychiatric disease,treatment, and behavioral research. Journal of neuroscience research, 95(1-2),50-64.

[6] Joel, D. (2012). Genetic-gonadal-genitals sex (3G-sex)and the misconception of brain and gender, or, why 3G-males and 3G-females haveintersex brain and intersex gender. Biology of sex differences, 3(1), 27.

[7] Joel, D., Berman, Z., Tavor, I., Wexler, N., Gaber,O., Stein, Y., ... & Liem, F. (2015). Sex beyond the genitalia: The humanbrain mosaic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(50),15468-15473.

[8]Joel, D., & McCarthy, M. M. (2017). Incorporatingsex as a biological variable in neuropsychiatric research: where are we now andwhere should we be?. Neuropsychopharmacology, 42(2), 379.

[9] Jordan-Young, R., & Rumiati, R. I. (2012).Hardwired for sexism? Approaches to sex/gender in neuroscience. Neuroethics,5(3), 305-315.

[10] Maguire, E. A., Woollett, K., & Spiers, H. J.(2006). London taxi drivers and bus drivers: a structural MRI andneuropsychological analysis. Hippocampus, 16(12), 1091-1101. [11] Mazure, C. M., & Swendsen, J. (2016). Sex differencesin Alzheimer’s disease and other dementias. The Lancet. Neurology,15(5), 451.

[12] McCarthy, M. M., Pickett, L. A., VanRyzin, J. W.,& Kight, K. E. (2015). Surprising origins of sex differences in the brain.Hormones and behavior, 76, 3-10.

[13] Ritchie, S. J., Cox, S. R., Shen, X., Lombardo, M. V.,Reus, L. M., Alloza, C., ... & Liewald, D. C. (2018). Sex differences inthe adult human brain: evidence from 5216 UK Biobank participants. CerebralCortex, 28(8), 2959-2975.

[14] Voyer, D., Voyer, S., & Bryden, M. P. (1995).Magnitude of sex differences in spatial abilities: A meta-analysis andconsideration of critical variables. Psychological Bulletin, 117(2), 250–270.doi:10.1037/0033-2909.117.2.250

[15] WHO 2017年全球抑郁症统计报告.

[16] 2019中国女性职场现状调查报告.

声明:本站内容与配图部分转载于网络,我们不做任何商业用途,由于部分内容无法与原作者取得联系,如有侵权请联系我们删除,联系方式请点击【侵权删稿】。

求助问答

最新测试

1034640 人想测

立即测试

919433 人想测

立即测试

955775 人想测

立即测试

2385921 人想测

立即测试

2385805 人想测

立即测试